http://sartre.odysseetheater.com

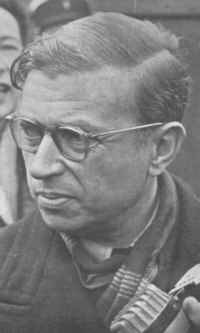

Jean-Paul Sartre

(1905 - 1980)

Zeittafel zu Leben und Werk

»Schreiben heißt: einen Appell an den

Leser richten, er möge der Enthüllung, die ich durch das Mittel der

Sprache vorgenommen habe, zu objektiver Existenz verhelfen.«

(Jean-Paul Sartre, Was ist Literatur?, Hamburg 1958, S. 30)

Inszenierungen des ODYSSEE-Theaters:

Zeittafel zu Leben und Werkzugleich eine

elementare Einführung in das philosophische Denken Sartres

|

||

| 1905 | 21. Juni:

Jean-Paul Charles Aymard Sartre wird als Sohn des Marineoffiziers

Jean-Baptiste Sartre in Paris geboren. Anne-Marie Schweitzer,

seine Mutter, Tochter von Charles und Louise Schweitzer, ist deutsch-elsässischer

Abstammung und war eine Cousine

|

|

| 1907 | Der Vater, den Sartre praktisch nicht gekannt hat, erkrankt in Übersee am Fieber, wird schwerkrank heimgebracht und stirbt bald darauf. Die Mutter, die kein Geld und nichts gelernt hatte, zieht zu ihren Eltern. Sartre wächst so bei den Großeltern auf. Der Großvater, ein Deutschlehrer und die eigentliche Autoritätsperson des Hauses, hatte ein komödiantisches Talent und liebte es, mit dem Knaben selbst erfundene Szenen der Familie vorzuspielen. Obwohl Sartre freundlich aufgenommen wird, fühlt er sich in diesem großbürgerlichen Milieu, das ihn zutieftst bedrückt und für sein weiters Leben entscheidend prägen wird, stets als Fremder, der nicht wirklich dazugehört und dem auch nichts gehört. Sartres späterer marxistisch orientierter und voll und ganz gelebter Eigentumsbegriff ist untrennbar mit diesen Kindheitserfahrungen verbunden. Ich habe nie ein Gefühl für das Eigentum gehabt; nichts hat mir jemals wirklich gehört, denn ich habe zuerst bei meinen Großeltern gelebt und, nach der Wiederheirat meiner Mutter, mich bei meinem Stiefvater auch nicht "zu Hause" gefühlt; die Andern gaben mir immer, was ich benötigte. (1) Dieses praktisch völlig fehlende Besitzstreben zeichnete Sartre ein Leben lang aus. Auch als er bereits berühmt geworden war und über reichliche Einkünfte verfügte, lebte er stets in einem bescheidenen Hotelzimmer. Seinen Freunden gegenüber erwies er sich aber immer als sehr großzügig. Als völliger Fremdling fühlt sich also Sartre in der großbürgerlichen Atmosphäre, in der er nun leben muß, allein auf sich selbst gestellt, in eine fremde Welt geworfen, die beständig ihren prüfenden Blick auf ihn wirft. Die eigene Existenz erscheint ihm deshalb nicht als etwas passiv fertig Gegebenes, sondern als etwas, was er beständig aktiv vor der Welt zu rechtfertigen habe. Aus Angst, verstoßen zu werden, lernt er die Rolle des "artigen Jungen" zu spielen - wohl eine der wesentlichsten Wurzeln für Sartres spätere philosophische Ansicht, daß der Mensch im Leben immer eine bestimmte "Rolle" spielen muß, um mit seinen Mitmenschen zusammenleben zu können. Das ganze Leben wird so zu einem merkwürdig inszenierten Theaterstück: man ist das, was man ist nur dadurch, daß man sich selbst und den anderen vorspielt, was man ist. Sartre hat das später sehr anschaulich so beschrieben: Betrachten wir diesen Kaffeehauskellner. Er hat rasche und sichere Bewegungen, ein wenig allzu bestimmte und ein wenig allzu schnelle, er kommt ein wenig zu rasch auf die Gäste zu, er verbeugt sich mit ein wenig zuviel Beflissenheit, seine Stimme und seine Blicke drücken eine Interessiertheit aus, die ein wenig zu sehr von Besorgnis um die Bestellung des Kunden in Anspruch genommen ist; dort kommt er zurück und versucht durch seine Art, zu gehen, die unbeugsame Härte irgendeines Automaten nachzumachen, während er gleichzeitig sein Tablett mit einer Art Seiltänzerkühnheit trägt, wobei er es in einem fortwährend labilen und fortwährend gestörten Gleichgewicht hält, das er mit einer leichten Bewegung des Armes oder der Hand fortwährend wiederherstellt. Seine ganze Verhaltensweise sieht wie ein Spiel aus. Er läßt es sich angelegen sein, seine Bewegungen aneinanderzureihen, als wären sie Mechanismen, die sich gegenseitig antreiben, auch sein Gesichtsausdruck und seine Stimme wirken mechanisch; er legt sich die erbarmungslose Behendigkeit und Schnelligkeit einer Sache bei. Er spielt, er unterhält sich dabei. Aber wem spielt er etwas vor? Man braucht ihn nicht lange zu beobachten, um sich darüber klar zu werden: er spielt, Kaffeehauskellner zu sein. Darin liegt nichts Überraschendes: das Spiel ist eine Weise des Sichzurechtfindens und des Nachforschens. Das Kind spielt mit seinem Körper, um ihn zu erforschen, um eine Bestandsaufnahme zu machen; der Kaffeehauskellner spielt mit seiner Stellung, um sie real zu setzen. (2) Im Grunde ist es eine hohle, verlogene Welt, der sich Sartre in seiner frühen Jugend gegenübergestellt sieht, und was ihn sein Leben lang zutiefst abstoßen wird, ist vor allem jene heuchlerische bürgerliche Gesinnung, die vorgibt an ideale geistige Werte zu glauben, die ihr in Wahrheit längst entschwunden sind: So hat es mit mir angefangen. Ich floh, äußere Kräfte modellierten meine Flucht und machten mich. Hinter einer überholten Kulturauffassung erschien die Religion und diente als Modell. Sie war kindlich, daher einem Kind sehr nahe. Man brachte mir die Biblische Geschichte bei, das Evangelium und den Katechismus, ohne mir die Mittel zu geben, daran zu glauben; das Resultat war eine Unordnung, die sich als meine mir eigentümliche Ordnung entpuppte. Das ging nicht ohne Falten und beträchtliche Abänderungen; das Sakrale wurde aus dem Katholizismus weggenommen und in die Belletristik versetzt, und es erschien der Mann der Feder als Ersatz jenes Christen, der ich nicht sein konnte. Sein einziges Bestreben war das Heil, sein Erdenleben diente nur dazu, daß er sich die postume Glückseligkeit durch würdig ertragene Prüfungen verdiente. Der Tod wurde zu einem Übergangsritus reduziert, und die irdische Unsterblichkeit präsentierte sich als Ersatz des ewigen Lebens. (3) |

|

| 1915 | Besuch des Lycee Henri IV in Paris | |

| 1916 | Die Mutter verheiratet sich wieder und Sartre zieht mit ihr nach La Rochelle. | |

| 1917-1919 | Besuch des Gymnasiums in La Rochelle | |

| 1919-1922 | Besuch des Lycee Louis-le-Grand in Paris | |

| 1922 | Abitur | |

| 1926 | Scharfe Selbstkritik zu üben und sich darüber auch sehr offen zu ihm nahestehenden Menschen zu äußern, war Sartre schon in jungen Jahren eigen. In einem Brief an seine langjährige Freundin Simone Jolivet charakterisiert sich Sartre selbst als ehrgeizigen sentimentalen Feigling mit hochentwickelten intellektuellen Fähigkeiten: Mein Charakter ist im Kern sehr heteroklit. Einerseits bin ich äußerst ehrgeizig. Aber in welcher Hinsicht? Ich stelle mir den Ruhm wie einen Ballsaal voller befrackter Herren und dekolletierter Damen vor, die mir zu Ehren ihre Gläser erheben. Das ist sicherlich eine Bilderbuchvorstellung, aber ich habe dieses Bild seit meiner Kindheit in mir. Es lockt mich nicht, doch lockt mich der Ruhm, denn ich möchte weit über den anderen stehen, die ich verachte. Aber vor allem habe ich den Ehrgeiz, schöpferisch zu sein: ich muß gestalten, egal was, nur gestalten; ich habe alles probiert, von philosophischen Systemen (blödsinnigen natürlich, ich war sechzehn) bis zu Symphonien. Mit acht Jahren habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Ich kann kein leeres Blatt sehen, ohne daß ich Lust bekomme, etwas draufzuschreiben. Dieses übrigens lächerliche Gefühl der Begeisterung empfinde ich nur bei bestimmten Werken, weil ich mir vorstelle, ich könnte sie nachschaffen, sie selbst schreiben, und so schreibe ich Ihnen heute, weil ich gerade eins gelesen habe und sofort das Bedürfnis hatte, etwas zu gestalten: diesen Brief. Doch mir gefällt nicht, was ich schreibe, ich schreibe nicht in meiner Art, wenn Sie so wollen, ich ändere ständig den Stil und finde mich trotzdem nicht gut. Übrigens mögen mich auch andere deshalb nicht besonders. All das ist sehr banal. Leider kommt hinzu, daß ich im Grunde von Natur aus den Charakter einer kleinen alten Jungfer habe: ich bin — wovon Sie vielleicht keine Ahnung hatten - mit dem Charakter geboren, der zu meinem Aussehen paßt: schrecklich sentimental, blödsinnig sentimental, feige und zimperlich. Meine Sentimentalität ging so weit, daß ich über alles mögliche flennte. Bei Theaterstücken, Filmen, Romanen habe ich geheult wie ein Schloßhund. Ich habe ungerechtfertigte und unglaubliche Anwandlungen von Mitleid gehabt, auch Anfälle von Feigheit, von Charakterschwäche, so daß meine Eltern und Freunde mich eine Zeitlang für den letzten Versager hielten. Das also sind meine beiden Grundtendenzen. Die wesentliche ist der Ehrgeiz. Ich habe mir sehr bald nicht gefallen, und das erste, was ich wirklich gestaltet habe, war mein Charakter. Ich habe an zwei Dingen gearbeitet: an meinem Willen und an der Unterdrückung der zweiten Tendenz, deren ich mich zutiefst schämte. Was den Willen angeht, habe ich mich der Methode der Willkürakte bedient: ohne irgendeinen Grund etwas zu tun, was mir gegen den Strich geht. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen: mein erster Willkürakt war, daß ich einen Hut unter die Räder der Straßenbahn von La Rochelle warf, den ich mir vierzehn Tage lang gewünscht und den meine Mutter mir endlich gekauft hatte. Das war idiotisch, aber ich war vierzehn. Ich habe sogar bei dieser Gelegenheit die letzte Ohrfeige von meiner Mutter bekommen. Um meinen Charakter zu bezwingen, habe ich mich bemüht, ihn zu verstecken. Früher war ich sehr mitteilsam, aber das Leben, das man mir in La Rochelle bereitet hat, von dem ich Ihnen erzählt habe, und andererseits mein fester Wille, mich zu ändern, haben mich verschlossen gemacht. Ich sage Ihnen ehrlich: dies ist das erste Mal seit sieben Jahren, daß ich so viel darüber sage, und das kommt daher, daß ich mir meiner selbst jetzt sicher bin. Aber glauben Sie nicht, ich hätte alle diese grotesken Tendenzen in mir erstickt: sie existieren immer noch. Ich bin noch ebenso feige und zimperlich, wie ich war: wenn ein Hund neben mir bellt, zucke ich vor Angst zusammen. Und doch glaube ich, wenn ich den festen Entschluß habe, etwas zu tun, könnte mich keine Angst davon abhalten. Aber daraus folgt: 1. Diese Tendenzen können jeden Augenblick wieder auftauchen, und bei dem Versuch, sie zurückzudrängen, nehme ich die gekünstelte Haltung an, die Sie mir vorwerfen. Ich bin nie ich selbst, weil ich immer versuche, zu modifizieren, neu zu schaffen: ich werde nie das Glück (?) haben, spontan handeln zu können. 2. Wenn ich eine echte Empfindung habe, ein Gefühl, das ich für artikulierbar halte, bin ich absolut unfähig, es auszudrücken: entweder ich stammle, oder ich sage genau das Gegenteil von dem, was ich sagen wollte - oder ich drücke dieses Gefühl mit geschwollenen Sätzen aus, die nichts besagen -, oder aber, und das ist das häufigste, ich äußere gar nichts, ich fliehe vor jeder Äußerung: das ist das klügste. Im übrigen bin ich jetzt natürlich viel sturer, und ich bin nicht mehr so leicht zu erschüttern. Ich habe Ihnen fast alles gesagt; ich füge hinzu, daß ich ein gewisses Charakterideal erreichen muß: moralische Gesundheit, das heißt vollkommenes Gleichgewicht. Ich bin noch sehr weit davon entfernt. Es gelingt mir allerdings, nur noch das, was ich will, nach außen durchscheinen zu lassen. Ich übertreibe. Um absolut ehrlich zu sein: meistens. Beim Schreiben dieser kurzen Analyse fand ich, daß die Bilanz nicht besonders gut ausfällt, und ich hätte hier und da gern ein bißchen beschönigt. Doch ich habe es mir nicht zugestanden, denn wenn ich schon einmal angefangen habe, von mir zu sprechen, ist es besser, es in aller Aufrichtigkeit zu tun. (4) |

|

| 1924-1928 | Studium an der französischen

Elite-Hochschule École Normale Supérieure. - Beginn der Freundschaft mit Sartre war nicht zur Monogamie berufen; er war gern in Gesellschaft von Frauen, die er weniger komisch fand als Männer. Er war nicht bereit, mit 23 Jahren für immer auf die Freuden der Abwechslung zu verzichten. "Bei uns beiden", erklärte er mir unter Anwendung seines Lieblingsvokabulars, "handelt es sich um eine notwendige Liebe: es ist unerläßlich, daß wir auch die Zufallsliebe kennenlernen." Wir waren von gleicher Art, und unser Bund würde so lange dauern wie wir selbst; er bot jedoch keinen Ersatz für den flüchtigen Reichtum der Begegnungen mit anderen Wesen. Warum sollten wir freiwillig auf die Skala der Überraschungen, der Enttäuschungen, der Sehnsüchte, der Freuden verzichten, die sich uns anboten? (5) Sartre arbeitet zu dieser Zeit an einer Dissertation über »Die Einbildungskraft in der Psychologie« |

|

| 1929 | Agrégation (Abschlußexamen

für die Lehrerlaubnis an Hochschulen) in Philosophie

als erster seines Jahrgangs; seine Freundin Simone de Beauvoir

schließt als zweite ab und Sartres Freund |

|

| 1929-1931 | Militärdienst als Meteorologe in Tours |

|

| 1931-1933 | Gymnasiallehrer für Philosophie in Le Havre. Seinem Ideal der Besitzlosigkeit treu, bezieht Sartre ein schlichtes Hotelzimmer im Hafenviertel, wo auch die Arbeiter wohnen. Simone de Beauvoir erhält zur selben Zeit ihre erste volle Lehrverpflichtung als Philosophielehrerin in Marseille. Da es für Ehepaare im öffentlichen Dienst die Möglichkeit gibt, in räumlicher Nähe voneinander beschäftigt zu werden, bietet Sartre ihr die Heirat an, die Simone aber aus Abneigung gegen die Ehe als "beschränkende Verbürgerlichung und institutionalisierte Einmischung des Staates in Privatangelegenheiten" ablehnt. Sartre und Simone de Beauvoir beschließen eine dauernde Verbindung, in der jeder seine Unabhängigkeit behalten und dem anderen ein völlig gleichberechtigter Partner sein soll: Wir schlossen einen weiteren Pakt: weder würden wir einander je belügen noch etwas voreinander verbergen. Die <petits camarades> empfanden den größten Abscheu vor dem sogenannten <Innenleben>. In jenen Gärten, wo die edlen Seelen zarte Geheimnisse hegen, sahen sie nur stinkenden Morast; dort war die heimliche Brutstätte für Lug und Trug, dort labte man sich an den fauligen Wonnen des Narzißmus. Um diese Schatten und Miasmen zu verscheuchen, stellten sie ihr Leben, ihre Gedanken, ihre Gefühle öffentlich zur Schau. Begrenzt wurde dieser Drang nach Zurschaustellung nur durch ihren Mangel an Neugier: wer zu viel von sich sprach, langweilte die anderen. Aber zwischen Sartre und mir galt diese Einschränkung nicht: es wurde also abgemacht, daß wir einander alles sagen würden. Ich war an Schweigen gewöhnt, und die Befolgung dieser Regel fiel mir zunächst schwer. Aber ich begriff schnell ihre Vorteile; ich brauchte mich nicht mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen: ein Blick, wohlwollend zwar, aber unparteiischer als mein eigener, lieferte mir von jeder meiner Bewegungen ein Abbild, das ich für objektiv hielt; diese Kontrolle schützte mich vor Ängsten, falschen Hoffnungen, müßigen Zweifeln, Hirngespinsten, den Erregungszuständen, gängigen Begleiterscheinungen der Einsamkeit. Ich trauerte der Einsamkeit nicht nach, im Gegenteil, ich war glücklich, ihr entronnen zu sein. In Sartre konnte ich hineinsehen wie in mich selbst: welche Beruhigung! (6) |

|

| 1933-1934 | Stipendiat am Institut

Français

in Berlin. Studium der zeitgenössischen deutschen

Philosophie, namentlich Da ist zum Beispiel eine Frau, die zu einem ersten Rendezvous geht. Sie kennt sehr genau die Absichten, die der Mann, der mit ihr spricht, in bezug auf sie hat. Sie weiß auch, daß sie sich früher oder später irgendwie entscheiden muß. Aber sie will von dem Drängen nichts merken: sie hält sich allein an das, was die Haltung ihres Partners an Respektvollem und Zurückhaltendem sehen läßt. Sie faßt dieses Verhalten nicht als einen Versuch auf, das ins Werk zu setzen, was man «die ersten Annäherungen» nennt, das heißt, sie will die Möglichkeiten zeitlicher Fortentwicklung nicht sehen, die diese Haltung in sich trägt: sie schränkt dieses Benehmen auf das ein, was es in der Gegenwart ist, sie will aus den Worten, die man an sie richtet, nichts anderes heraushören als ihren offenbaren Sinn; wenn man zu ihr sagt: «Ich bewundere Sie so sehr», so nimmt sie diesem Satz seinen sexuellen Hintergrund, sie legt dem Gespräch und dem Benehmen ihres Partners unmittelbare Bedeutung bei, die sie wie objektive Eigenschaften betrachtet. Der Mann, der mit ihr redet, erscheint ihr aufrichtig und respektvoll, so wie der Tisch rund oder viereckig, so wie die Wand blau oder grau gemalt ist. Und die Eigenschaften, die in dieser Weise der Person, der sie zuhört, beigelegt worden sind, erstarren zu einer dinglichen Fortdauer, die nichts anderes ist als die Projektion ihrer strikten Gegenwart auf den zeitlichen Ablauf. Sie weiß also nicht über das Bescheid, was sie wünscht: sie ist zutiefst empfänglich für die Begierde, die sie erregt, aber diese rohe und unverhüllte Begierde würde sie erniedrigen und würde bei ihr Abscheu hervorrufen. Indessen würde sie nichts Reizvolles an einem Respekt finden, der einzig und allein Respekt wäre. Um sie zufriedenzustellen, bedarf es eines Gefühls, das sich ungeteilt an ihre Person wendet, das heißt an ihre vollkommene Freiheit, und das eine Anerkenntnis ihrer Freiheit ist. Aber gleichzeitig muß dieses Gefühl ganz und gar Begierde sein, das heißt, es muß sich an ihren Körper als Gegenstand der Begierde wenden. In unserem Falle weigert sie sich also, die Begierde als das aufzufassen, was sie ist, sie gibt ihr nicht einmal einen Namen, sie erkennt sie nur in dem Maße, in dem die Begierde sich in Richtung auf die Bewunderung, die Hochschätzung, den Respekt transzendiert, so daß sie nur noch als eine Art von Wärme und Verdichtung der Situation erscheint. Aber jetzt ergreift man ihre Hand. Diese Handlung ihres Gesprächspartners enthält die Gefahr, die Situation zu verändern, indem sie zu einer unmittelbaren Entscheidung aufruft: dem Manne diese Hand überlassen heißt: dem Flirt von sich aus zuzustimmen, sich darin zu engagieren. Sie zurückziehen heißt, die unklare und schwankende Harmonie zu zerstören, die den Reiz der Stunde ausmacht. Es kommt darauf an, den Augenblick der Entscheidung so weit wie möglich hinauszuschieben. Man weiß, was nun geschieht: die junge Frau überläßt ihm ihre Hand, aber sie merkt nicht, daß sie sie ihm überläßt. Sie merkt es nicht, weil es sich zufällig so fügt, daß sie in diesem Augenblick ganz Geist ist. Sie reißt ihren Partner mit fort bis in die höchsten Höhen empfindsamer Spekulation, sie redet vom Leben im allgemeinen, von ihrem Leben im besonderen; sie zeigt sich von ihrer wesenhaften Seite: eine klare bewußte Persönlichkeit. Und inzwischen vollendet sich die Trennung von Leib und Seele; die Hand ruht regungslos zwischen den warmen Händen ihres Partners: weder zustimmend noch widerstrebend - eine Sache. (7) |

|

| 1934-1936 | Gymnasiallehrer für Philosophie in Le Havre |

|

| 1936 | L 'Imagination

(Über die Einbildungskraft) |

|

| 1936-1937 | Gymnasiallehrer für Philosophie in Laon |

|

| 1937-1939 | Lehrer für Philosophie am Lycee

Pasteur in Paris. - |

|

| 1938 | La Nausee (Der Ekel) - ein Roman, der die Freiheit, aber auch die Einsamkeit des Menschen schildert. |

|

| 1939 | Esquisse d'une theorie des

emotions (Entwurf einer Theorie der Emotionen) |

|

| 1940 | Juni: Sartre kommt in deutsche

Kriegsgefangenschaft. - |

|

| 1941 | April: Flucht aus der Gefangenschaft. Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit am Lycee Pasteur |

|

| 1942-1944 | Professor am Lycee Condorcet in Paris. Aktive Mitarbeit in der Widerstandsbewegung |

|

| 1943 | Mit seinem ersten philosophischen Hauptwerk L'Être et le Néant (Das Sein und das Nichts - Versuch einer phänomenologischen Ontologie) begründet Sartre seinen atheistisch geprägten Existenzialismus, der die absolute Freiheit des Menschen, zugleich aber auch seine absolute eigene Verantwortung für die Welt betont - ohne Gott, ohne Gnade - und auch ohne Reue: der Mensch ist das, was er selbst aus sich macht. Anders als den Dingen draußen im Raum kommt dem Menschen nicht von vorneherein ein vorgegebenes naturhaftes Wesen, kein An-sich zu. Oder anders gesagt: das menschliche Da-sein, seine Existenz, geht seinem Wesen, seinem So-sein, seiner Essenz, die er sich selbst erst im Laufe des Lebens schafft, voraus. Ja, der Mensch vernichtet in sich das naturhafte Sein, bringt so das Nicht-Sein, das Nichts in die Welt, und gewinnt gerade dadurch den Freiraum, er selbst zu werden und sich dabei zugleich seiner selbst bewußt zu werden: Das Bewußtsein ist nicht, was es ist, und es ist, was es nicht ist - so oder ähnlich hat das Sartre auf scheinbar ganz paradoxe Weise wiederholt formuliert. Dieses Nichts, das sind die noch unverwirklichten Möglichkeiten, die dem Menschen offenstehen, und durch die er sein momentanes Sein, das er als Ergebnis seiner Vergangenheit bereits geworden ist, jederzeit transzendieren, überschreiten kann, indem er sie durch sein Tun faktisch verwirklicht und sich selbst damit zu einem neuen Sein umschafft. Das ist ein lebenslang unaufhaltbarer dynamischer Prozeß der Selbst-gestaltung, der Selbst-verwirklichung, der erst mit dem Tod endet, durch den das Leben in dem faktischen Dasein der abgelebten Lebensgeschichte nun für immer unabänderlich erstarrt. Dabei erlebt sich der Mensch zunächst als Subjekt in einer ihn umgebenden Welt von Objekten - das ist ganz cartesianisch gedacht. Aber der Mensch ist als Subjekt nicht für sich alleine in der Welt, sondern erlebt sich zusammen mit anderen Menschen. Das wesentliche Erlebnis dabei ist, von den anderen gesehen, erblickt, betrachtet zu werden. Sartre äußert sich darüber in dem zentralen Abschnitt über den Blick (le regard) so: Kurz, das, worauf sich meine Auffassung des anderen in der Welt als wahrscheinlich ein Mensch seiend bezieht, ist meine ständige Möglichkeit, von-ihm-gesehen-zu-werden, das heißt, die ständige Möglichkeit für ein Subjekt, das mich sieht, sich an die Stelle des von mir gesehenen Objektes zu setzen. Das «Vom-anderen-gesehen-werden» ist die Wahrheit des «den-anderen-Sehens». Demnach kann der Begriff des anderen unter keinen Umständen ein allein seiendes und außerweltliches Bewußtsein meinen, das ich nicht einmal denken kann: der Mensch wird in bezug auf die Welt und in bezug auf mich selbst definiert... (8) Und weiter: Niemals kann man Augen, die einen ansehen, schön oder häßlich finden, kann man ihre Farbe feststellen. Der Blick des anderen verbirgt seine Augen, er scheint vor ihnen zu stehen... Ich kann also meine Aufmerksamkeit nicht auf den Blick lenken, ohne daß meine Wahrnehmung sich im gleichen Augenblick auflöst und in den Hintergrund tritt. Es geschieht hier etwas demjenigen Analoges, was ich an anderer Stelle zum Thema des Eingebildeten (L'Imaginaire) zu zeigen versucht habe; wir können, sagte ich dort, nicht gleichzeitig wahrnehmen und einbilden, es kann nur das eine oder das andere sein. Hier würde ich gerne sagen: wir können nicht die Welt wahrnehmen und gleichzeitig einen auf uns gehefteten Blick erfassen; es kann nur das eine oder das andere geschehen. Wahrnehmen ist nämlich erblicken, und einen Blick erfassen ist nicht ein Blick-Objekt in der Welt auffassen (es sei denn, dieser Blick wäre nicht auf uns gerichtet), es ist vielmehr Bewußtsein davon erlangen, erblickt zu werden. Der Blick, den die Augen offenbaren, von welcher Art sie auch sein mögen, ist reine Verweisung auf mich selbst. (9) Erblickt-zu-werden ist dabei kein bloß neutraler Vorgang, er ist wertend und immer auch ein Ertappt- oder Beurteilt-werden, ein Verurteilt- oder Anerkannt-werden. Das Auge des anderen wird so zu einem Spiegel in dem ich mich selbst so erblicke, wie mich der andere sieht. Ich blicke vielleicht gerade heimlich durch ein Schlüsselloch; während ich so hindurchstarre, bin ich ganz dem hingegeben, was ich dabei verbotenerweise sehe, bin gar nicht bei mir selbst, sondern ganz in der Welt draußen. Plötzlich werde ich ertappt, werde von einem anderen erblickt, und durch dieses Erblickt-werden beginne ich mich zu schämen. Diese Scham verweist mich auf mich selbst, ich erkenne mich als das, was ich bin - ein heimlicher Spanner. So wird mir durch den Blick des anderen mein eigenes Sein offenbar. Indem sich mein Selbstbewußtsein am Blick des anderen entzündet, ja durch ihn geschenkt wird, werde ich mir aber zugleich der tragischen Abhängigkeit von diesem anderen bewußt - die Kernaussage von "Huis Clos" ist so nicht mehr fern: "die Hölle, das sind die andern." (12) In "Huis Clos" geht Sartre über seinen ersten theoretischen Ansatz hinaus, indem sehr deutlich wird, daß es keineswegs gleichgültig ist wer uns anblickt: der, dem wir das kompetenteste Urteil über uns selbst zugestehen, nimmt uns zugleich auch am meisten gefangen, von ihm machen wir uns am stärksten abhängig. In "Der Teufel und der liebe Gott" stellt sich das so dar: GÖTZ:

Hilda, ich brauche das Urteil eines anderen. Jeden Tag, jede

Stunde verurteile ich mich, aber es gelingt mir nicht, mich zu

überzeugen, weil ich mich zu gut kenne, um mir zu trauen. Ich

sehe meine Seele nicht mehr, weil ich sie vor der Nase habe: Jemand

muß mir seine Augen leihen. Vielleicht wird in dieser ganzen Situation des Erblickt-werdens aber auch eine leise Tartufferie sichtbar, in die wir verfallen könnten: Und schließlich sündigt man im tiefsten Sinn nur dann, wenn es die böse Welt erfährt: geheime Sünde ist nicht tadelnswert. (14) Erblickt-zu-werden stellt für Sartre gewissermaßen den eigentlichen Sündenfall dar. Entrinnen kann ich dieser ganzen Situation nur, indem ich mir meiner eigenen Freiheit bewußt werde, der Möglichkeit, das Sein, das mir durch den anderen zugebilligt wird und in dem er mich erstarren lassen will, zu transzendieren, zu überschreiten. In diesem eigenverantwortlichen Entwerfen meiner Möglichkeiten erfahre ich mich in einem höheren Sinn als Selbstheit und befreie mich von der Versklavung durch den anderen - aber der Sieg bleibt doch stets ein fragwürdiger, da die Bedrohung durch den anderen niemals endet. Les Mouches (Die Fliegen) thematisiert das Thema der Freiheit und war zugleich ein versteckter Protest gegen die deutsche Besatzung - allerdings offenbar so versteckt, daß das Stück die deutsche Zensur passieren konnte: Wenn erst einmal die Freiheit in einer Menschenseele aufgebrochen ist, vermögen die Götter nichts mehr gegen diesen Menschen. (10) Juptier zu Ägist in "Die Fliegen", Zweites Bild, 5. SzeneSartre wird Mitglied des "Comité National des Ecrivains" (C.N.E.), das der Résistance nahesteht. |

|

| 1944 | Sartre arbeitet bei der von |

|

| 1945 | Sartre gibt den Lehrerberuf endgültig auf und lebt seitdem als freier Schriftsteller im Quartier Saim-Germain-des-Pres in Paris und arbeitet als Amerika-Korrespondent für die Zeitungen »Combat« und »Figaro«. - Sehr scharf unterscheidet Sartre zwischen Dichtung und Literatur und tritt entschieden für eine "Littératur engagée" ein: Dichter sind

Leute, die sich weigern, die Sprache zu benutzen...

Gründung und Leitung der

politisch-literarischen Zeitschrift «Les Temps Modernes». -

L'Âge

de raison. Les Chemins de la liberté. T.1. (Zeit der

Reife. Die Wege der Freiheit. Bd.1.) Also das ist die Hölle. Ich hätte es nie geglaubt ... Wißt ihr noch: Schwefel, Scheiterhaufen, Rost... Was für Albernheiten. Ein Rost ist gar nicht nötig, die Hölle, das sind die andern. (12) Garcin in "Geschlossene Gesellschaft""Die Hölle, das sind die andern" — insofern , als man sich von Geburt an in einer Situation, in die man geworfen wurde, befindet, eine Situation, die einen zwingt, sich unterzuordnen. Sie können als Sohn eines Reichen oder eines Algeriers oder eines Arztes oder eines Amerikaners zur Welt kommen. Von Anfang an ist Ihre Zukunft vorgezeichnet, eine Zukunft, die andere für Sie geschaffen haben; die anderen haben Sie zwar nicht direkt geschaffen, aber Sie sind Teil einer Gesellschaftsordnung, die aus Ihnen macht, was Sie sind. Wenn Sie Sohn eines Bauern sind, dann zwingt die Gesellschaftsordnung Sie, in die Stadt zu gehen, wo Maschinen auf Sie warten, zu deren Bedienung Leute gebraucht werden wie Sie. Also ist es Ihr Schicksal, ein bestimmter Typ Arbeiter zu werden, ein Kind vom Land, das durch eine bestimmte Art kapitalistischen Drucks aus seinem Heimatort vertrieben wurde. Die Fabrik ist eine Funktion Ihres Seins, aber was ist es denn genau, Ihr "Sein"? Es ist die Arbeit, die Sie tun, eine Arbeit, die Sie völlig beherrscht, weil sie Sie verschleißt — während gleichzeitig Ihr Lohn es ermöglicht, Sie genau nach Ihrem Lebensstandard zu klassifizieren. Dies alles ist Ihnen von den anderen aufgezwungen worden. Die "Hölle" ist der angemessene Ausdruck, um diese Art Dasein zu beschreiben. Nehmen Sie doch nur ein Kind, das zwischen 1930 und 1935 in Algerien geboren wurde. Tod und Folter waren in sein Schicksal eingeschrieben. Auch das ist Hölle. (13) Da Sartre sich in vielen Diskussionen sehr energisch für den Kommunismus engagierte, kam es zum Bruch mit Raymond Aron, André Gide, André Malraux und anderen. |

|

| 1946 | L'Existentialisme est un

humanisme (Ist der Existentialismus ein Humanismus?) |

|

| 1947 | Situations I. 2.

Juni: Philosophisches Streitgespräch, u.a. mit Es gibt da eine Illusion der Psychoanalytiker. In allen Fällen, in denen man sich auf das Unbewußte beruft, könnte man sich auf andere Begriffe berufen; und selbst, wenn bestimmte dieser Begriffe nicht so umfassend wären, müßte man den Begriff des Unbewußten korrigieren und alle Schwierigkeiten sehen, die er nach sich zieht... Ich frage zunächst, ob man nicht auf andere Weise als durch das Unbewußte über Tatsachen Rechenschaft geben kann, die man dem Unbewußten zuschreibt; und ich stelle fest, daß in vielen Fällen Begriffe, die Begriffe des reinen Bewußtseins sind, wie die Unaufrichtigkeit [mauvaise foi], viel besser über bestimmte innere Dialektiken Rechenschaft geben können als ein Unbewußtes, das ja nur als exklusiver Typ von Tatsachen, die sich nebeneinander präsentieren, aufgefaßt werden kann, und nicht als Dialektik... Entweder akzeptieren wir eine Theorie des Bewußtseins, das durch und durch Bewußtsein ist, und müssen das Unbewußte ablehnen; oder wir gehen von der entgegengesetzten Idee aus, und das Bewußtsein verschwindet, wird unerklärlich, wie in allen psychologischen Abhandlungen, die ich gelesen habe oder kenne. Es wird ein Zettel, den man von Zeit zu Zeit an ein Phänomen hängt, das bald bewußt, bald unbewußt ist; das ist völlig unbegreiflich, da jede psychische Tatsache als Seinsdimension nur das anfängliche Sein haben kann... (15) |

|

| 1948 | Der Vatikan setzt Sartres Werke auf den

«Index librorum prohibitorum».

- |

|

| 1949 | Situations III. |

|

| 1950 | Sartre spricht in Frankfurt a.

M. - |

|

| 1951 | Le Diable et le bon Dieu (Der Teufel und der liebe Gott) - der Mensch in der Auseinandersetzung mit seinen Mitmenschen, auf der Suche nach sich selbst und nach dem Absoluten, von dem sich schließlich herausstellt, das es das nicht gibt: Ich flehte, ich bettelte um ein Zeichen, ich sandte dem Himmel Botschaften: Keine Antwort. Der Himmel kennt nicht einmal meinen Namen. Ich habe mich jede Minute gefragt, was ich in Gottes Augen sein könnte. Jetzt weiß ich die Antwort: Nichts. Gott sieht mich nicht. Gott hört mich nicht, Gott kennt mich nicht. Siehst du diese Leere über unseren Köpfen? Das ist Gott. Siehst du diesen Spalt in der Tür? Das ist Gott. Siehst du das Loch in der Erde? Auch das ist Gott. Das Schweigen ist Gott. Die Abwesenheit ist Gott. Gott ist die Einsamkeit des Menschen. Nur ich war da: Ich habe allein über das Böse entschieden; allein habe ich das Gute gefunden. Ich habe gemogelt, ich habe Wunder getan, ich klage mich heute an, ich allein kann mich freisprechen; ich, der Mensch. Wenn Gott existiert, ist der Mensch nichts; wenn der Mensch existiert ... (16) Götz, der "Held" des Dramas, ist gleichsam Sartres "Faust". Das Reich des Menschen ist angebrochen - aber es ist kein Reich, das große Hoffnungen verspricht, wenn Götz sagt: Die Menschen von heute werden als Verbrecher geboren. Ich muß meinen Anteil an ihren Verbrechen einfordern, wenn ich meinen Anteil an ihrer Liebe und ihren Tugenden haben will. Ich wollte die reine Liebe: Wie albern! Sich lieben heißt denselben Feind hassen: Ich werde mir also euren Hass zu eigen machen. Ich wollte das Gute: Wie töricht! Auf dieser Erde und in dieser Zeit sind Gut und Böse untrennbar: Ich bin bereit, böse zu sein, um gut zu werden. (17) |

|

| 1952 | Sartre wird

Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, akzeptiert öffentlich

die "führende Rolle der Sowjetunion" in der

Weltpolitik und nimmt am kommunistischen «Völkerkongreß

für den Frieden» in Wien teil. - |

|

| 1953 | Sartre spricht in Freiburg i. B. |

|

| 1954 | Kean. Adaptation de la comédie d'Alexandre Dumas (Kean oder Unordnung und Genie. Ein Stück nach Alexandre Dumas) |

|

| 1954-1955 | Reise nach Rußland und China |

|

| 1956 | Sartre

distanziert sich von der Kommunistischen Partei und protestiert öffentlich

gegen das |

|

| 1960 | Reise nach Kuba. - Critique de la raison dialectique, T.1. (Kritik der dialektischen Vernunft, Bd.1.) - Sartres zweites philosophisches Hauptwerk. Les Sequestrés d'Altona (Die Eingeschlossenen von Altona) |

|

| 1961 | |

|

| 1962 | Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique (Existentialismus und Marxismus. Eine Kontroverse zwischen Sartre, Garaudy, Hyppolite, Vigier und Orcel) | |

| 1964 | Sartre erhält den Nobelpreis und lehnt ihn aus "persönlichen und objektiven Gründen" ab - das Nobelpreiskomitee erklärt aber die Entscheidung für Sartre als unwiderruflich.

SituationsIV bis VI. |

|

| 1965 | Siluations VII. |

|

| 1968 | Während der Pariser Studentenunruhen leiht Sartre dem Protest seine Stimme, zieht sich aber nach und nach resigniert aus dem politischen Leben zurück. | |

| 1970 | Bariona, ou le Fils du tonnerre (Bariona oder der Donnersohn) | |

| 1971 | L 'Idiot de la famille,

T.

I und II (Der Idiot der Familie, Bde. 1 und 2) |

|

| 1972 | Situations VIII und IX. |

|

| 1973-1974 | Sartre leitet die links orientierte Tageszeitung "Libération". | |

| 1974 | Besuch bei |

|

| 1975 | Anläßlich Sartres 70. Geburtstages würdigt die Weltpresse in zahlreichen Artikeln das Lebenswerk des "eigenwilligen Revolutionärs". | |

| 1976 | Situations

X |

|

| 1980 | 15. April: Jean-Paul Sartre stirbt in Paris |

|

| 1981 | Simone de Beauvoir veröffentlicht das Buch La Cérémonie des adieux, suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre (Die Zeremonie des Abschieds und Gespräche mit Jean-Paul Sartre), in dem sie völlig offen und mit schonungsloser Authentizität über die letzten Lebensjahre und das Siechtum Sartres berichtet. La Dernière Chance. Les Chemins de la liberté. T.4. (Die letzte Chance. Die Wege der Freiheit. Bd.4.) |

|

| 1983 | Cahiers pour une morale Herausgabe von Sartres Briefen unter dem Titel Lettres au Castor et à quelques autres (Briefe an Simone de Beauvoir und andere) durch Simone de Beauvoir. |

|

| 1984 | Le Scénario Freud (Freud. Das Drehbuch) |

|

| 1985 | Critique de la raison dialectique, T.2. (Kritik der dialektischen Vernunft, Bd.2.) |

|

Literatur

|

||